|

토익점수 최상-최하위 지역 비교 해보니[출처:동아일보 9/9일자]

|

|

글쓴이 :

관리자

|

[단독] 취업준비생 토익점수 최상-

동아일보 DB.

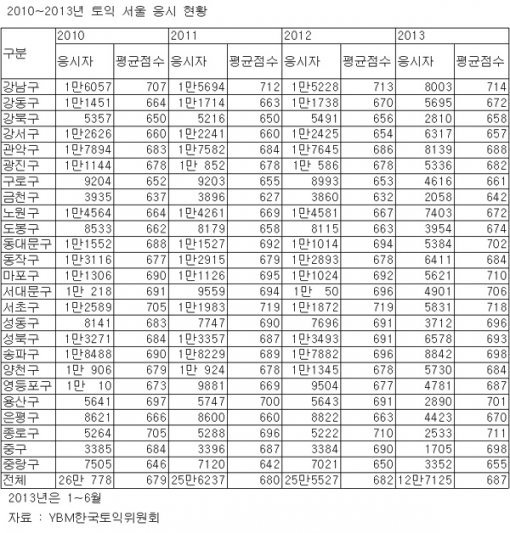

지난해 토익(TOEIC) 시험을 치른 취업준비생 중 서울 서초구 거주자의 평균점수가 금천구 거주자보다 87점이나 높게 나왔다. 최근 9년 동안 취업준비생의 토익점수 상승 폭은 서울이 광주보다 2.5배 이상 컸다. 동아일보가 YBM한국토익위원회로부터 최근 10년 동안의 토익 성적을 입수해 빅데이터 기법으로 분석한 결과다. 한 해 응시자가 200만 명 이상인 토익의 점수 현황을 지역별 성별로 나눠 파악한 건 이번이 처음이다. 지역별 분석은 취업준비생을 대상으로 했다. 토익 시험 때 ‘응시 목적’을 묻는 항목에 ‘취업’이라고 답한 응시자다. 이들의 주소지를 기준으로 나온 토익 점수는 지역의 소득수준이 영어실력 격차까지 낳는다는 ‘잉글리시 디바이드(English Divide)’ 현상을 입증했다. 서울 25개 구 가운데 강남 3구에 사는 취업준비생의 지난해 평균점수는 709.3점. 하위 3구 응시자의 645점보다 64.3점이나 높았다. 구별로는 서초 1위(719점), 강남 2위(713점), 종로 3위(710점), 송파 4위(696점)로 나타났다. 반면에 구로(653점) 중랑(650점) 금천(632점)은 낮았다. 이는 지난해 실시된 2013학년도 대학수학능력시험의 외국어 점수를 서울 25개 구별로 분석한 결과와도 비슷했다. 강남(1위) 서초(2위) 송파(4위)가 최상위권에, 구로(23위) 중랑(24위) 금천(25위)이 최하위권에 속했다. 세종시를 제외한 시도별 취업준비생의 지난해 토익 점수는 서울이 평균 682점으로 가장 높았다. 서울은 2003년 629점에서 9년 만에 53점이나 뛰었다. 같은 기간 상승 폭은 서울에 이어 제주(49점) 강원(43점) 인천(42점)이 컸다. 전체 응시자를 성별로 보면 여성의 점수가 남성보다 계속 높은 편이었다. 남녀 점수 차는 2003년에 5점(여성 589점, 남성 584점)에서 지난해에 16점(여성 641점, 남성 625점)으로 더욱 벌어졌다. 신종호 서울대 교육학과 교수는 “최근 단단한 스펙으로 무장한 구직자의 여풍(女風) 현상을 보여준 셈”이라고 지적했다. 한재오 YBM한국토익위원회 상무는 “수도권과 지방, 강남과 강북의 영어실력 격차가 예상보다 심각한 수준”이라며 “더 늦기 전에 영어 약세 지역에 정책적인 지원을 해야 할 시점”이라고 말했다. 신진우 기자 niceshin@donga.com ▼ 수능도 토익도… 강남 3구 ‘영어 부익부’ ▼ 잉글리시 디바이드… 토익 지역별 점수 비교해보니 여기 두 명의 취업준비생이 있다. ‘스펙’은 비슷하다. 서울에 있는 명문대에 다닌다. 학점은 학과 상위 30%에 속할 만큼 수준급. 전공도 상경계열로 같다. 원하는 직장까지 비슷하다. 이들 모두 대기업 마케팅 부서에서 일하는 장면을 머릿속에 그린다. 그런데 단 하나의 조건에서 갈린다. ‘취업대로’를 달리는 발걸음의 속도가 한 명은 빠르고, 다른 한 명은 더디다. 영어 때문이다. ○ 부촌-교육특구, 토익 성적 상위권에 서울 강남구 도곡동에 사는 이진성 씨(25). 어릴 때부터 ‘강남스타일’로 영어 공부를 했다. 외국에 오래 살지 않았다. 그 대신 영어학원을 꾸준히 다녔다. 원어민 과외를 3년 가까이 했다. 주위에선 그를 영어 유치원 1세대라고 부른다. 그는 중학생 시절 방학 때 한 달가량, 미국에 단기 연수를 두 번 다녀왔다. 이후 외국어고에 진학했다. 영어 때문에 스트레스를 받은 적은 없다. “영어는 일상에서 자연스럽게 접했어요. 주변 친구들을 봐도 영어는 기본적으로 깔고 간다는 게 이 동네 분위기죠.” 이 씨의 토익 점수는 만점에 가깝다. 서울 금천구에 사는 정모 씨(25)는 어릴 때부터 영어 때문에 애를 먹었다. 가정 형편이 넉넉지 못해 학습지나 문제지 위주로 영어를 공부했다. 학원은 어릴 때 1년가량 동네에서 다닌 게 전부. 대학수학능력시험에서도 영어가 발목을 잡았다. 점수가 유독 낮아 원했던 대학에 지원하지 못했다. 취업 준비를 하는 요즘엔 하루 평균 3시간을 영어에 투자한다. 그런데도 700점을 넘지 못한다. 그는 “영어는 ‘감’이란 게 있어야 한다. 강남에 사는 친구들은 그런 감을 자연스럽게 갖고 오는 반면에 나는 그걸 지금 익히려니 힘들다”고 했다. 빅데이터 분석 결과 서울 25개 구 가운데 지난해 취업준비생의 토익 평균점수가 700점을 넘은 구는 3곳이었다. 이 가운데 2곳이 강남 3구에 속하는 서초구(719점)와 강남구(713점). 강남 3구 가운데 나머지 1곳인 송파구는 696점으로 700점에 가까웠다. 반면에 평균점수 최하위권인 650점대에는 소득수준이 상대적으로 낮은 4개 구(강북 강서 구로 중랑)가 몰렸다. 금천구는 632점으로 유일하게 630점대 점수에 머물렀다. 교육부에 따르면 지난해 초중고교생이 쓴 사교육비는 19조 원에 이른다. 이 가운데 30% 이상을 영어에 쏟았다. 어릴 때 시작된 영어 사교육의 격차는 대학 진학과 사회 진출에 영향을 미치는 ‘영어 디바이드’로 이어질 가능성이 크다. 교육부 관계자는 “사교육과의 전쟁은 사실 영어와의 전쟁이다. 하지만 영어 사교육은 어떤 정책으로도 잡기 힘든 ‘무풍지대’인 게 사실”이라고 털어놨다. ○ 토익도 수도권 쏠림 현상 심각 부촌(富村)으로 꼽히는 지역을 제외하고 토익 점수가 상위권인 지역 가운데 눈에 띄는 곳은 이른바 교육특구다. 종로구(3위), 서대문구(5위), 마포구(7위), 관악구(12위). 서울대 연세대 성균관대 이화여대 등 대학이 밀집한 지역이란 공통점이 있다. 이희경 고려대 교수(영어영문학과)는 “명문대 주변 지역에 ‘교육 벨트’가 형성되니 토익 점수가 상대적으로 높게 나타날 수밖에 없다”고 설명했다. 토익 시험에서 최근 주목받는 분야는 스피킹이다. 기업체가 필기시험 성적보다 말하기 능력을 우대하면서 스피킹 시험을 보는 응시자가 급증하고 있다. 올해 1∼6월 토익 스피킹 시험을 치른 응시자의 성적을 분석한 결과, 서울 경기 등 수도권에 고득점자가 쏠렸다. 서울이 1위, 경기가 2위, 인천이 5위였다. 취업준비생의 지난해 토익 점수에서도 강세를 나타낸 지역이다. 서울 1위(682점), 경기 2위(643점), 인천이 공동 3위(627점)였다. 하금수 YBM한국토익위원회 이사는 “지역격차는 결국 교육격차로부터 생긴다. 최근 각광받는 스피킹 영역에서 영어 점수가 크게 벌어진다면 수도권과 지방의 교육격차는 더욱 심각한 수준으로 치달을 것”이라고 우려했다. 한편 한국과 함께 토익 시험 응시율이 가장 높은 국가 가운데 한 곳인 일본의 토익 점수는 지난해 기준으로 평균 574점이었다. 한국 응시자의 평균(633점)보다 59점이나 낮다. 일본은 최근 10년간 평균 점수가 크게 달라지지 않았다. 2010년에는 1년 전에 비해 7점 떨어지기도 했다. 반면 한국 응시자의 토익 점수는 꾸준히 올랐다. 2003년 586점에서 작년에는 633점으로 47점이나 올랐다. 신진우 기자 niceshin@donga.com ▼ “인생 이모작엔 영어가 무기”… 40대는 열공중 ▼ 학원에 최근 등록했다. 공부에 하루 6시간 이상 투자한다. 자다가도 시험 보는 꿈을 꾸다 벌떡 깨곤 한다. 이영준 씨(42) 얘기다. 무슨 학원, 무슨 공부, 무슨 시험일까. 이 씨는 얼마 전 다니던 회사를 그만뒀다. 좀더 좋은 조건을 제공하는 직장으로 옮기고 싶어서다. 이직을 고려하기엔 다소 많아 보이는 40대라는 꼬리표. 하지만 가능성은 충분해 보였다. 그와 비슷한 연배의 직장 동료는 물론이고 대학 동기 중에서도 직장을 옮긴 사례가 있었다. 주변에서 들리는 이직 소식이 자신감을 줬다. 단지 마음에 걸리는 하나가 있다면 영어. 이직을 고려하는 회사에선 토익 800점 이상이라는 점수를 요구했다. 이 씨는 “인생 이모작이 낯설지 않은 시대다. 나이가 많아도 능력만 있으면 충분히 새 환경에 적응할 수 있다. 한 달 안에 토익 점수를 100점 이상 올릴 것”이라고 자신했다. 이 씨처럼 인생 이모작을 준비하는 40대 이상 직장인이 꾸준히 늘어나는 추세다. 40대 이상 토익 응시자의 수가 급증하는 이유다. YBM 한국토익위원회가 제공한 자료에 따르면 40대 이상 토익 응시자는 2007년 4만752명에서 지난해 7만471명으로 5년 만에 1.7배가량으로 늘었다. 연도별로도 △2008년 5만1118명 △2009년 5만9334명 △2010년 6만5866명 △2011년 6만7816명 등 꾸준히 늘었다. 이는 승진 자격요건으로 영어 시험 성적을 요구하는 회사가 늘어나는 분위기와도 무관하지 않다. 일부 회사는 토익 성적을 고과에 반영하거나 급여액 산출 기준으로 이용하기까지 한다.대기업에 다니는 양모 부장(46)은 요즘 퇴근하고도 마음이 편치 않다. 영어 스트레스 때문이다. 임원 승진을 앞둔 그에게 회사는 꽤 높은 토익 점수를 요구했다. 양 씨는 “중학교에 다니는 딸이 영어로 말하는 모습이 요즘 그렇게 부러울 수 없다. 점수가 15점 가까이 올랐지만, 그 이후에는 정체라서 고민”이라고 했다. 이직이나 승진 같은 현실적 이유가 아니라도 자기실현 차원에서 토익 시험에 응시하는 사례도 늘었다. 송모 씨(41)는 말했다. “회사가 커지면서 해외 매출 비중이 높아졌어요. 영어 문서를 작성할 일도 많아졌죠. 또 어린 후배들이 유창하게 영어로 말하는 모습이 동기부여가 됩니다. 그러다 보니 실력 확인 목적으로 영어 시험을 보는 거죠.” 신진우 기자 niceshin@donga.com ▼ 최근 남녀 토익점수 분석해보니…女風 점점 세져 ▼ "마음 같아선 여자만 뽑고 싶은데…. 비율 맞추려고 남자들도 뽑고 있습니다." 대기업 임원의 얘기다. 인사담당부서에서만 5년 가까이 일했다는 그는 이른바 갈수록 '똘똘한' 남자 신입사원 찾기가 힘들다고 했다. 아무리 인성을 보라지만 스펙은 역시 가장 중요한 채용 기준. 여기서 남녀 격차가 몇 년 새 크게 벌어진 것 같다는 게 그의 설명이었다. 과연 그럴까. 토익 성적은 구직자가 꼽는 가장 중요한 스펙 가운데 하나. 동아일보가 YBM한국토익위원회로부터 입수한 자료를 보면 그 말이 어느 정도 실감이 난다. 2005년 전체 응시자 기준으로 여성의 평균점수는 603점이었다. 남성은 595점으로 격차는 8점. 이 격차는 2007년 11점, 2009년 12점, 2011년 16점으로 계속 벌어졌다. 지난해 역시 16점 차이가 났다. 10년 전인 2003년엔 차이가 5점에 그쳤다. 이희경 고려대 교수(영어영문학과)는 "여성 강세는 최근 초등학생 시절부터 두드러져 시간이 지날수록 심화됐다. 취업시장에서 여성이 남녀 할당 기준으로 차별받는다는 얘기가 나온 지 이미 몇 년 됐다"고 설명했다. 토익 응시자 숫자를 보면 2010년 208만4687명→2011년 211만10명→2012년 208만5874명으로 200만 명 시대를 꾸준히 이어갔다. 올해도 6월까지 102만3144명이 응시해 200만 명을 넘을 것이 분명해 보인다. 하금수 YBM한국토익위원회 이사는 "1982년 토익이 국내에서 처음 치러진 뒤 1994년 응시자 20만 명 시대를 열었고 이듬해인 1995년 40만 명이 응시하는 등 폭발적인 성장세를 이어갔다. 말 그대로 국민 영어 브랜드로 자리 잡은 셈"이라고 말했다. 응시자의 점수 변화는 그리 크지 않았다. 전체 응시자 기준으로 평균점수는 2010년 634점, 2011년 633점, 2012년 633점, 2013년(1~6월) 636점이었다. 취업준비생을 기준으로 지역별 현황을 보면 2010년 이후 서울이 670~680점대를 기록하며 지역순위 1위를 계속 이어갔다. 역시 수도권에 속하는 경기가 640점대로 2위를 놓치지 않았다. 서울의 경우 1위 자리를 놓고 강남구와 서초구의 자리싸움이 치열했다. 2010년에는 강남구가 1위(707점), 서초구가 2위(705점)였고 2011년에는 서초구가 1위(719점), 강남구가 2위(712점)로 엎치락뒤치락했다. 서초구는 지난해에도 719점으로 1위를, 강남구는 713점으로 2위였다. 신진우 기자 niceshin@donga.com |